- タブレット学習のデメリット・メリット

- タブレット学習のデメリット解消方法

- 年中・年長さんにはチャレンジタッチがおすすめ

編集長

編集長タブレット学習にはどんなデメリットがあるんだろう?

タブレット学習はお子さんが楽しみながら勉強できるメリットがありますが、実は意外と知られていないデメリットがたくさんあります。

先に結論からいいますと、タブレット学習には確かにいくつかのデメリットがありますが、メリットのほうが圧倒的に価値が大きいです。

デメリットはきちんとルールを守って行うことで解消できますので、あまり心配し過ぎる必要はありません。

タブレット学習といえば、年中さん・年長さんには「チャレンジタッチ」がおすすめです✨

しまじろうが応援してくれるタブレット教材なので楽しみながら勉強できますし、小学校の学習にもつながる12テーマ(詳細は以下リンク先)をたった1台で学べるので、実際に利用した人の口コミ評価もかなり高いです。

\大人気のタブレット学習教材/

リンク先:公式サイト

タブレット学習の7つのデメリット

まずはタブレット学習にひそむ「7つのデメリット」をきちんと把握していきましょう。

タブレット学習教材の7つのデメリット

- 紙に書く習慣がなくなる活字離れが進む

- ゲーム感覚で勉強することに慣れてしまう

- 回答がすぐに得られるので思考力が低下する

- 画面が近すぎると目が悪くなる

- 強制力がないのでサボってしまう

- デジタル認知症になる

タブレット学習を行う前にこれらのデメリットを正しく理解しておくことが重要です。

タブレット学習のデメリット①:紙に書く習慣がなくなり活字離れが進む

タブレット学習教材では紙教材と比べて文字を書くことがないので「活字離れ」が進んでしまいます。

また、タブレット学習では付属のペンを使うことになるので、運筆(筆の運び方)を学ぶのは難しいです。

ですので、タブレット学習では文字の書き順を効率的に覚えられる一方で、運筆は紙でしか学ぶことができない点は認知しておきたいですね!

タブレット学習のデメリット②:ゲーム感覚で勉強することに慣れてしまう

タブレット学習教材はゲームみたいな感覚で楽しみながら勉強できる一方で、それだけに慣れてしまうことは危険です。

勉強とゲームはやはり全くの別物ですし、お子さんがタブレット学習教材で勉強しているかと思いきや実はタブレットを使って遊んでいただけ!?…なんてこともよくあります💦(例えばこんな声も…)

ですが、タブレット学習教材を上手く活用すれば『お勉強嫌い』から『お勉強好き』になりやすいです。

お勉強を楽しくできることは大切ですので、次のような悩みを抱えている方には是非おすすめしたいです♪

お勉強嫌いのお悩み

💧 紙教材を試したけど続かない

💧 お勉強がつまらなそう

💧 お勉強の楽しさを伝えたい

タブレット学習のデメリット③:画面が近すぎると目が悪くなる

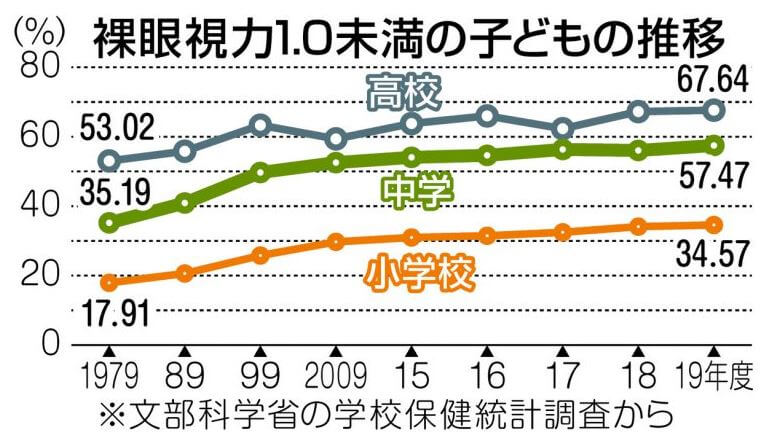

スマホやタブレット学習によるデメリットの一つとして「視力悪化」があります。

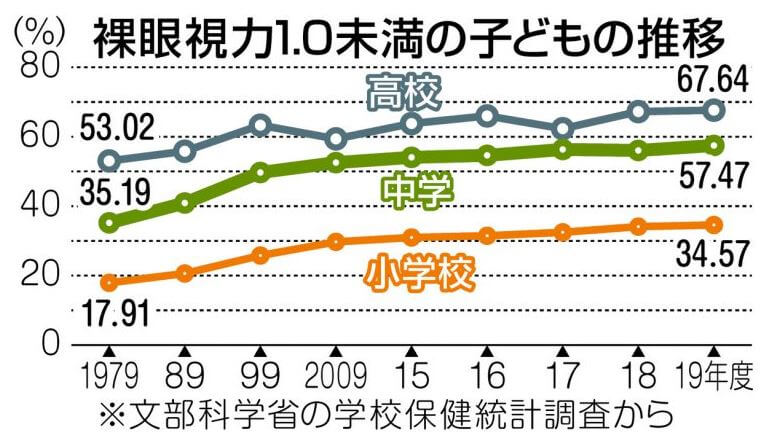

文部科学省や大手製薬会社が統計データを出しており、確かに子どもの視力は年々悪化してきています。

このグラフをみて分かる通り、小学生では1979年から2019年で視力1.0未満のお子さんの数が2倍に悪化しています!

紙教材とは異なり、タブレット学習だとどうしても画面と顔が近くなりがちですし、ブルーライトの影響なんかも気になりますよね💦

『タブレット学習は1日30分』など時間を決めて行うことで、視力悪化のリスクは下げられます。

こういったデメリットの解消法については『タブレット学習のデメリットの解消方法』でまとめていますので、是非そちらをご覧になってください🍀

タブレット学習のデメリット④:解答がすぐに得られるので思考力が低下する

テキスト教材だと、テキストの最後の方に解答集が用意されていることが多いですが、タブレット学習教材では問題の直後に解答があるケースが多いです。

そのため、お子さんが問題に対して『分からない』と感じたら、すぐに解答を見れてしまいます。

分からない問題に直面したときに『粘り強く考えられるか』『答えを導き出せるか』が思考力を伸ばすための鍵となります。

タブレット学習教材のシステムに慣れてしまうと、難しい問題は考えるのをすぐに諦めてしまう癖が付きやすいですし、これは大きなデメリットといえます。

ですが、すぐには諦めず『どうやって解くんだろう?』『なぜだろう?』と考えることを習慣化してあげれば大丈夫です✨

タブレット学習のデメリット⑤:強制力がないのでサボってしまう

塾や通信教育との違いとして、タブレット学習教材はお子さんの自主性に依存する部分があるので強制力がありません。

そのためお勉強が嫌いだったりお子さんにやる気がなかったりすると、すぐに勉強をやめることができてしまう点はデメリットです。

一方で、タブレット学習教材にしてからお子さんが『自主的に勉強するようになった』といった声もあります✨

タブレット学習のデメリット⑥:デジタル認知症になるリスクが高まる

『デジタル認知症』という言葉を耳にしたことはありますでしょうか。

スマホやタブレットを長時間使用し続けることでデジタル認知症のリスクが高まる点はデメリットとしてあげられます。

デジタル認知症の主な症状

- 記憶障害

- 精神障害

- 認知機能の低下

具体的には、人や物の名前を忘れっぽくなったり、他人とのコミュニケーションが苦手になったり…。

そういった症状をイメージしていただければいいと思います。

これを聞くと「デジタル認知症になるならタブレット学習なんてやめようかな…」と感じる方もいるかもしれませんが、事前に決められたルールを守って勉強すれば大丈夫です。

デジタル認知症はしっかりと対策することでリスクを下げられるので過度に心配し過ぎる必要はありません!

デジタル認知症の詳しい対策については『タブレット学習のデメリットの解消方法』で説明しますので、今すぐ対策が知りたい!という方はそちらに目を通していただけるといいと思います。

タブレット学習のデメリット⑦:ながら勉強の習慣が身についてしまう

人によっては、タブレット学習と他の何かを並行で行う、いわゆる『ながら勉強』の習慣が身についてしまう場合があります。よくある『ながら習慣』には以下があげられます。

『ながら勉強』のよくある具体例

- テレビを横目で見ながら勉強する

- 兄弟とお話をしながら勉強する

- ゲームをしながら勉強する

- 食事をとりながら勉強する

紙教材だと机のイスに座ってお勉強だけに集中できる環境ですが、タブレット学習教材だとリビングのソファーなどに座ってお勉強することができますので、その分他のことにも気をとられがちです。

タブレット学習といえど、机に座らせてお勉強させるなどお子さんが集中できる環境を積極的に作ってあげましょう!

タブレット学習の3つのメリット

先にデメリットをご紹介しましたがタブレット学習にはもちろんメリットもいっぱいあります✨

タブレット学習教材には、紙教材にはない良い部分がたくさんありますので『デメリットの対策をしっかり行いながらタブレット学習を続ける』ことがベストです✨

タブレット学習教材の3つのメリットを把握しましょう

タブレット学習の3つのメリット

- ゲーム感覚で楽しみながら勉強できる

- 学習教材がかさばらないので持ち運びに便利

- デジタルツールに慣れることができる

デメリット同様にメリットについても正確に理解しておきましょう。

タブレット学習のメリット①:ゲーム感覚で楽しみながら勉強できる

もしお子さんがお勉強を好きではない場合、タブレット学習教材はきっと大きな効果を発揮します✨

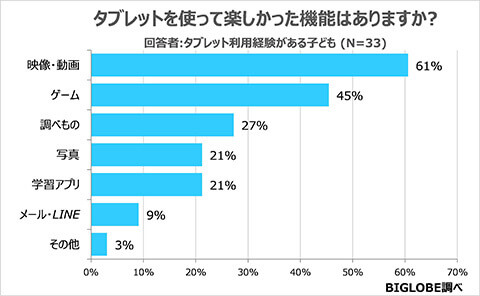

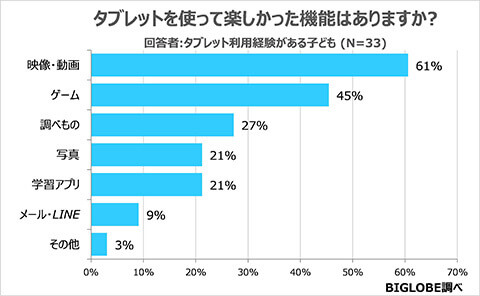

お子さんに対して『タブレットを使って楽しかった機能がありますか?』とアンケートをとった結果、なんと『学習アプリ』と答えたお子さんが21%もいました✨

例えば、新しくタブレット学習を始めてみた人の声はこちら✨

やはり、お勉強を楽しんで行える点は非常に大きなメリットですね✨

● まずはお子さんにお勉強習慣を身につけさせたい

● お勉強で分かることが増えていく楽しさを教えてあげたい

● お勉強の効率を高めたい

こういった想いを抱えている方にとってタブレット学習教材はピッタリだと思います(^^)♪

タブレット学習のメリット②:学習教材がかさばらないので持ち運びが便利

2つ目のメリットは『紙教材とは違い学習教材がかさばらない』こと✨

遠くにお出かけするとき、紙教材だと例えば5冊分も持ち歩かなければいけないところ、タブレット1台で済んでしまうのはかなり楽です✨(おまけにペンも消しゴムも不要です)

お勉強教材の収納もコンパクトで楽になりますよね✨

お出かけ先や旅行先でも気軽にお勉強ができてしまうので空き時間を有効利用できます♪

タブレット学習のメリット③:デジタルツールに慣れることができる

親御さん世代だとそれほどメリットを感じにくいかもしれませんが、『小さなころからデジタルツールに慣れることができる』というのはお子さんにとっては一大事です。

今の時代、授業でタブレットを扱うことは当たり前ですし、タブレットやパソコンがもつ様々な機能について早い段階から慣れておくことであらゆる場面でメリットを生みます。

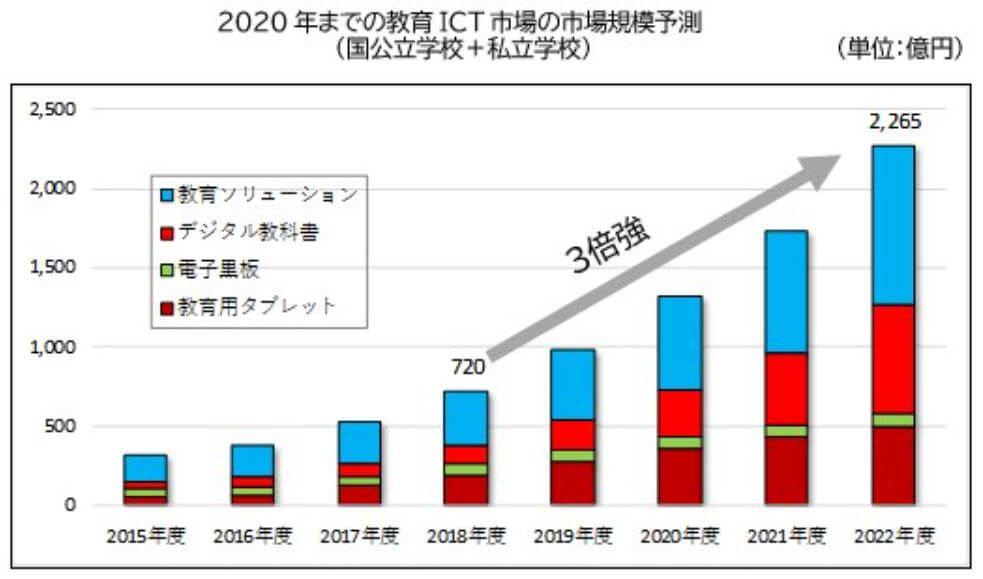

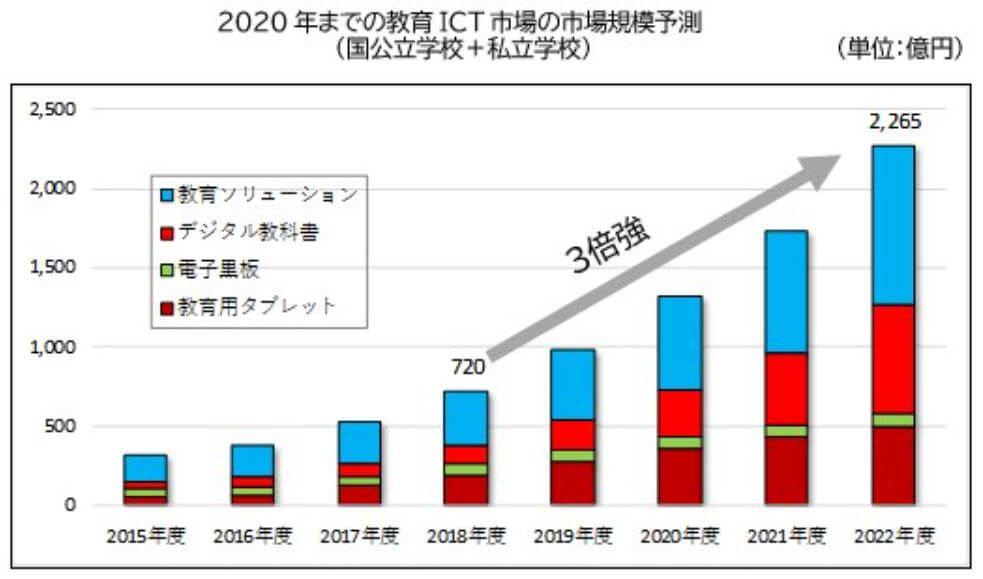

こちらのグラフにある通り、教育現場でのタブレット普及率は年々上昇しています。

ですので、タブレットやパソコンを当たり前に使いこなせないと周りのお子さんに遅れをとってしまいます。

タブレット学習を行っていればその点もフォローできそうですね✨

紙教材とタブレット学習教材を比較で解説

紙教材とタブレット学習教材のデメリット比較

紙教材とタブレット学習教材のデメリットを比較してみました。

● お勉強を楽しめない可能性がある

● 時間効率がとにかく悪い

● 教材がかさばる

● 復習するのに不便

● ゲーム感覚の勉強に慣れてしまう

● 運筆(筆の動き)を学びにくい

● 解答がすぐに見れてしまう

● 強制力が弱いので確認が必要

どちらも特に上の2つが重要な印象です!

では次にメリットについても比較してみましょう✨

紙教材とタブレット学習教材のメリット比較

紙教材とタブレット学習教材のメリット比較はこちらです。

● 机でお勉強する習慣が身に付く

● 回答をあきらない姿勢が身に付く

● 集中力が高まる

● お勉強にやる気が出る

● 持ち運びに便利

● 復習機能が便利

良い面・悪い面がありますので、紙教材とタブレット学習教材をセットで行うことをおすすめします♪

タブレット学習のデメリットの解消方法

タブレット学習教材のデメリットの解消方法をご紹介します。

実際に行ってみたマメ知識をご紹介します✨

お勉強時間をしっかり決める

「ゲーム感覚で楽しんでしまう」や「強制力がないのでサボってしまう」といったデメリットの解消法として、

『タブレット学習もれっきとしたお勉強である』

ことを教えてあげましょう。

そのためには決められた時間に決められた場所でお勉強させてあげるのが一番です。

- 好きな時間に好きなだけお勉強

- ソファーでゴロゴロしながらお勉強

- 1日のうち決められた時間でお勉強

- 机と椅子を使ってお勉強

このようにしてあげることでお勉強習慣がちゃんと身につきますし、サボってしまうことも少なくなります✨

わからなかった問題に対して最初は親がサポートする

お勉強をお子さんまかせにしてしまうと、どうしてもすぐに解答をみる癖がついてしまったり、わからなかった問題をうやむやにしてしまうことがあります。

「解答をすぐみる癖」は思考力低下の原因につながります💦

お忙しいとは思いますが、初めのうちは親御さんがお子さんのお勉強状況をしっかりとチェックしてサポートしてあげましょう✨

チェックする具体的な観点はこんな感じです。

チェックポイント

● 問題についてじっくりと考えているか

● 分からなかった理由はなぜか

● ちゃんと復習できているか

親御さんがサポートしてあげて、慣れてくると徐々にお子さんも取り組み方を理解していってくれます。

タブレット学習は二人三脚で取り組んでいくことが大切です♪

1週間のなかで紙教材+鉛筆でお勉強する時間を作る

「運筆や活字離れ」を問題視する方には、曜日を決めて紙教材+鉛筆でお勉強する時間を決めることをおすすめします。

「タブレット学習教材」+「紙教材」=理想形

ですので、どちらかだけに偏り過ぎないようにしましょう。

タブレット学習教材では特に「筆の運び」を学ぶことは難しいですし、「綺麗な字を書ける子ども」に育ってもらうためにも紙教材との併用は是非行ってみて下さい✨

タブレット学習教材をやめた人の理由

タブレット学習教材を続けられなかった方の具体的な理由についてまとめます。

タブレット学習をやめた理由①:使い過ぎてしまい悪影響に感じた

「タブレット学習にハマり過ぎて悪影響」と感じる人は少なからずいるようです。

ゲームとお勉強の違いが曖昧になってしまうと、このようにハマり過ぎることが多くなりますよね・・・💦

お勉強するときは適切に時間を守って行いましょう。

タブレット学習をやめた理由②:お子さん任せにしてしまい失敗

こちらはスマイルゼミの例ですが、タブレットが誤認識してしまうことがあるとのこと(2020年5月時点)。

こういうときは「誤認識も多少は仕方ない・・・」と割り切ることも必要です🤣

もしこういった現場を見かけた際には、

- はなまるをもらうこと

ではなく、

- 漢字を正しく書けるようになること

が大切であるということを、じっくり丁寧に教えてあげましょう。

時間をかけて丁寧に教えてあげることで、お子さんは少しずつ目的を理解していき、タブレットの精度に関係なく正しい漢字を書けるようになります✨

タブレット学習をやめた理由③:お子さんのタイプには合わなかった

「うちの子にタブレット学習教材は合わなかった…」と感じる方もいるようです。

一方で、飽きっぽかったりお勉強嫌いなお子さんであればもう少しお勉強の仕方を粘り強く教えてあげましょう。

タブレット学習をするなら算数特化がおすすめ

タブレット学習は文字を書くのにはあまり向きません。

鉛筆とタブレット用のペンでは文字を書く感覚が全然違いますので、タブレット学習によって文字を綺麗に書くことを期待すると失敗してしまう可能性が高いです。

一方で、算数であれば「数字」を書くだけで回答できるのでタブレット学習との相性が非常にいいです✨

そこで私が最もおすすめしたいタブレット教材は『RISUきっず』✨

RISUきっずについては、こちらの記事で詳しく紹介しているので是非ご一読下さい!

当ブログ限定の1週間お試しクーポンもありますので、まずは1週間お試しされてから入会を検討されるといいと思います✨

タブレット学習のデメリットまとめ

今回は『タブレット学習の衝撃デメリットとは!?解消法もあわせてご紹介【メリット・デメリット】』について紹介しました✨

こちらの記事にも興味のある方は是非読んでみて下さい♪